この記事は約 10

分で読めます

目次

Outline

Outline

食養法

医 食 同 源 「食」は、「ヒト」そのものを形成する

食べ物は栄養素だけでなく、元々は生命を持っています。

人間は食べることによってイノチを維持しており、それらの食物の生命が、わたしたちの心身を形成し、支えてくれています。

現代は飽食の時代で、あらゆるところに食べ物が満ち溢れ、食べたい物を食べたい時に、好きなだけ食べる事が出来ます。グルメブームも衰えを知りませんし、外食産業をはじめ、食に関する関心は高まる一方のようです。

しかし、日本の食卓は、ほとんどが海外からの輸入食品で補われており、それなしでは食生活が全く成り立っては行けない状況にあります。

アレルギー、ガン、免疫力の低下、さらにエイズなども増加し、成人病の若年化や食原病と言われる様々な疾患も猛威を振るっております。

近年の狂牛病(BSE)や鳥インフルエンザ問題も、自然界からの警告ではなかったでしょうか。

最強武士の食とは

ほとんど問題視されないことですが、人間の精神的な荒廃化、脆弱化、アンバランスなどにも食の乱れが大きく関わっています。

平均身長や体格が大きくなっている一方で、精神面や体力面はどうなっているかと言えば、実際は骨密度など様々な点において虚弱化していると指摘されています。

長寿は医学に依存したものであり、現段階では昭和期生まれの長寿者が増えているに過ぎません。

「ダルい」「うざい(面倒くさい)」「けったるい(気怠い)」などと言って、どこでも座りこんでしまい、忍耐力無く、すぐに切れたり放り出してしまう現代っ子たちを見て何か感じないでしょうか。

それに比べて、例えば戦国時代の武士たちは、三十キロ近くの甲冑を纏い、昼夜を通して山野を駆け回り、死線を切り抜けつつ戦いました。

そんな緊張状態や過度のストレスを乗り越えていながらも、意外にも戦国武将たちは当時の平均寿命を上回っていることも知られています。

彼らが戦い、生き残るために食べていたものは何だったのか。

栄養豊富な御馳走を食べていたら「負ける」ということを知っていたサムライたちは、玄米や味噌などの発酵食品を中心とした、いわゆる粗食を以て心身を形成していたのです。

そればかりでなく、まさに日本中を縦横無尽に踏破する仕事だった「飛脚」や「忍者」など、彼らが超人的な身体力を維持出来ていたのは、日々口にする「食」に他ならなかったのです。

ある海外の少年院では、統計的に彼らがジャンクフードやファーストフード、レトルト食品で育ってきたという事実を突き止め、その変わりに施設での食事を自然食的な粗食に変えました。

すると、それまでの院内で多発していたトラブルやケンカ沙汰が激減し、その代わりに協調性や責任感、忍耐力といった面が顕著になり、中には教会などに積極的に足を運ぶ者まで続出したという調査結果があります。

人間にとって「食」とは、まさに生命活動の最大事であり、私たちの「イノチ」そのものを育む「糧」に他なりません。

そして、人間の身体は食物が変化したものに過ぎず、そればかりか精神面にも多大な影響を及ぼすものなのです。

療法士にとって、病気を「癒す」ことはもちろん大切ですが、最も大切なことは「病気にならない」ようにすることです。しかしながら、現代医学ではそこをあまり重要視していないように感じます。嫌、食品産業とも密接に関わっている以上、公にできないものなのでしょう。

種子も穀物も、海外のメジャー企業が牛耳っているのが現実です。

賢い彼らは、人間にとって無くてはならないものをいち早く統制することで、莫大な利権を得ました。

私は、世界中の食にまつわるレポートや調査報告書を読み漁り、人体と幸福度の関連を理解しました。

これは、とてつもない情報隠蔽だと感じましたが、利権が絡むので当然だという事も理解しました。

しかし、「知る権利」と「選択の自由」は残っています。

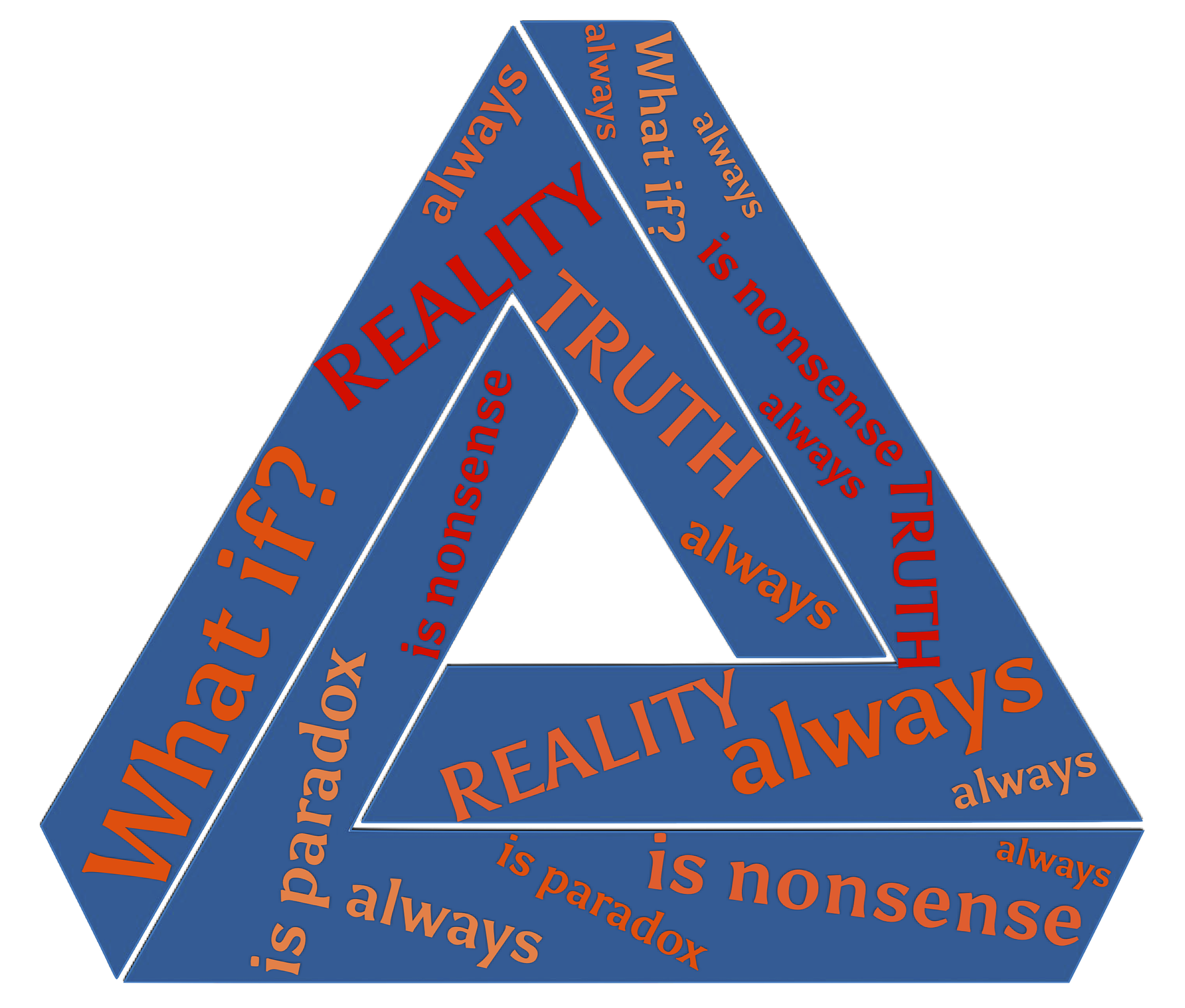

万物に宿る「陰陽(バランス)」。それは食の世界にも例外なく存在しています。食に宿るものは、科学的な栄養素だけではありません。敗戦後にほとんどの情報は失われてしまいましたが、採取から調理、咀嚼、そして吸収時に至るまで日本には「技」が存在しています。

噛み(カ、ミ=火と水)合わせ

これは、従来の栄養学とは全く違った解釈のものですが、非常に効果的かつ、合理的なものです。環境、状況、脳内ホルモンなど、様々な要素が立体的に作用して初めて心身を形成する要素になるのです。

栄養豊富な豪勢なご馳走を、たった一人で黙々と食べても味気ないでしょう。

本当の健康とは、健康的な「食」無しではまったくと言っていいほど成立しません。

むしろ、食生活を見直しただけで、様々な症状が改善されることは多くあります。

ただし、長年に渡って刷り込まれた「味覚」は、たやすくコントロール出来ないことも知っておく必要があります。

ある、ファーストフード企業のトップが言いました。

「子供のころからこれを食べさせれば、彼らは一生これを食べ続けるだろう」

実際、それは現実になっていると思います。

自分の人生を律する「食」

実際、私は二十代から穀物菜食に切り替えましたが、それ以降ほとんど病気をしなくなりました。家系的にはガンが多く、短命だった親類が何名もいますが、身をもって体質の変化を実感し、感覚も鋭敏になりました。

感覚は「直観」にも通じますので、何となくの判断が有益に進むことも多くなり、大きなミスや失敗を避けられるようになりました。

運が悪いとしか思えなかったそれまでの人生が、激変したと言っても過言ではありません。

しかし、食へのこだわりが批判されることもご迷惑をおかけすることも沢山ありました。

特に、会食や冠婚葬祭、お招きを受けた際など、あらゆる場面で「申し訳ありません。ちょっと、食べられないんです」とお伝えする心苦しさが付きまといました。

「料理がお口に合いませんでしたか」

「これ、お嫌いだったんですね」

せっかくの時間が、私のせいで気まずい空気になってしまいます。

その都度、謝罪して説明しましたが、食事を共にするというのは非常にセンシティブな場面です。

「アレルギーですか?それとも宗教?」

「何食べるかなんて、いちいち気にしていられない」

「旨いものを食べて生きなきゃ意味ないよ」

それも一理あります。

なるべく先手を打って、事情を繰り返すこと数十年。

「実は、食事と精神の相互作用について、自分の体で人体実験中なんです」

時代は変わって、マクロビオティックやヴィーガン・ベジタリアンなどという言葉も聞かれるようになりました。

それらは、多くの科学者の発表やアスリート達の成果によって証明されています。

多様性の時代を迎え、今では、健康を害された方からアドバイスを求められるようにもなりました。

食の大切さに気付かれた方に共通するのは、畑や自給を始められるという事です。

自分で作ったものを、自分で食す。

自己責任で、自身の健康を、「人生」を管理する。

自律とは、何者にも委ねず、自分を律すること。

他人のせいにするのではなく、今日から何かを始めることが大切だと思います。

「ダルい」「うざい(面倒くさい)」「けったるい(気怠い)」 かもしれません。

でも、これを避けると、後で数十倍の面倒臭い事となって返ってもきます。

それでも知りたいと思われたら、包み隠さずお伝えしたいと思います。

身体免疫力や、あらゆる機能の強化、活性化を促すために、食養法をご指導させていただきます。

本格的なことはぜひ「総合コース」にご参加ください。